この山は、福山市上岩成にあり、標高は低いけど、神辺平野を一望に見渡す事ができます。

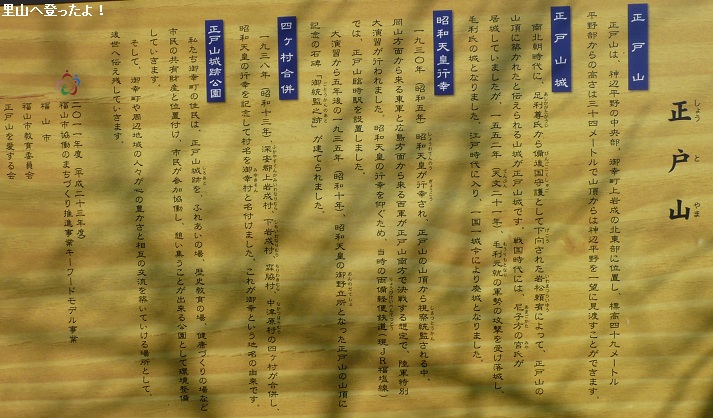

そして、この山には南北朝時代に築かれ、戦国時代には尼子方の宮氏の居城がありました。

その後、毛利元就の攻撃を受け落城し、毛利氏の城となった経緯もあるようです。

更に1930年には、昭和天皇が行幸され、岡山方面から来る東軍と、広島方面から来る西軍が、

正戸山南方で決戦する想定で、軍事演習が統監された山でもあります。

私は、この近辺の町で育ちましたが、

この年になるまで、軍事演習が行われた事自体を知りませんでした。

将来に渡り、戦争が繰り返され無いよう努めたいと思いました。

正戸山の南側に、

JR福塩線と平行に走っている道があり、

その道から正戸山の南西角の細道へ入り、

登って行きます。

道は正戸山の西から北、そして東を回って

登っています。

登る途中に見た正戸山の北東側の景色です。

正面には、 石鎚山古墳 がある山が見えます。

登って行くと少し開けた場所に出ます。

石碑に、御下馬所跡とあります。

昭和天皇が、特別大演習の折に、ここで下馬され、

歩いて頂上まで行かれたとあります。

御下馬所跡から頂上を仰ぎ見たところ。

頂上へ向かう道です。

頂上には、小さな社があります。

また、記念碑が立っており、

御統監之趾と記されています。

頂上から、正戸山南側の眺めです。

標高は低いですが、神辺平野が見渡せます。

すぐ下には、JR福塩線が見え、

その向こうには、福山平成大学が見えます。

そして、更に向こうを見やると、

小さく三角に飛び出た山が

蔵王山 です。

頂上の西側の景色です。

御統監之趾の碑の裏側です。

頂上から降りながら、

御下馬所跡を見たところ。

北東側の景色です。

ここから東に向かって下りる道があります。

こっちの道は、コンクリートでできた階段です。

その道を下りてみます。

東側から見た正戸山です。

こじんまりと、真ん丸い小山です。

西側から見た正戸山です。

北西から見たところ。

どの方向から見ても、

山の姿のイメージは同じです。